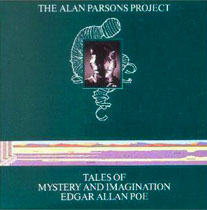

Болтающее сердце

Lying alone in helpless silence in the night

You should have seen him

You would have seen his eye reflecting in the light

So for the old man

Ashes to ashes, earth to earth and dust to dust

No one will see me

No one with guilt to share, no secret soul to trust

Louder and louder

Till I could tell the sound was not within my ears

You should have seen me

You would have seen my eyes grow white and cold with fear

Heard all the things in Heaven and Earth

I've seen many things in Hell

But his vulture's eye of a cold pale blue

Is the eye of the Devil himself

Take me away now

But let the silence drown the beating of his heart

Лежащего одного в беспомощной ночной тиши.

Нужно было видеть его

И вы бы увидели его глаз с отблеском света.

Так для старика

Прах к праху, земля к земле и пыль к пыли.

Никто не увидит меня,

Никто с покаянием, с потаенным сердцем веры.

Громче и громче,

Пока я могу говорить, звук был в ушах.

Нужно было видеть меня

И вы бы увидели мои глаза, горящие белым и холодным страхом.

Слыша все на небесах и земле,

Я видел многое в аду,

Но его ястребиное око, холодное и светло-голубое, -

Это глаз самого дьявола.

Унесите меня скорее прочь,

Но позвольте тишине заглушить биение его сердца.

It is impossible to say how first the idea entered my brain; but once conceived, it haunted me day and night. Object there was none. Passion there was none. I loved the old man. He had never wronged me. He had never given me insult. For his gold I had no desire. I think it was his eye! yes, it was this! One of his eyes resembled that of a vulture — a pale blue eye, with a film over it. Whenever it fell upon me, my blood ran cold; and so by degrees — very gradually — I made up my mind to take the life of the old man, and thus rid myself of the eye forever.

Now this is the point. You fancy me mad. Madmen know nothing. But you should have seen me. You should have seen how wisely I proceeded — with what caution — with what foresight — with what dissimulation I went to work! I was never kinder to the old man than during the whole week before I killed him. And every night, about midnight, I turned the latch of his door and opened it — oh, so gently! And then, when I had made an opening sufficient for my head, I put in a dark lantern, all closed, closed, so that no light shone out, and then I thrust in my head. Oh, you would have laughed to see how cunningly I thrust it in! I moved it slowly — very, very slowly, so that I might not [page 383:] disturb the old man’s sleep. It took me an hour to place my whole head within the opening so far that I could see him as he lay upon his bed. Ha! — would a madman have been so wise as this? And then, when my head was well in the room, I undid the lantern cautiously — oh, so cautiously — cautiously (for the hinges creaked) — I undid it just so much that a single thin ray fell upon the vulture eye. And this I did for seven long nights — every night just at midnight — but I found the eye always closed; and so it was impossible to do the work; for it was not the old man who vexed me, but his Evil Eye. And every morning, when the day broke, I went boldly into the chamber, and spoke courageously to him, calling him by name in a hearty tone, and inquiring how he had passed the night. So you see he would have been a very profound old man, indeed, to suspect that every night, just at twelve, I looked in upon him while he slept.

Upon the eighth night I was more than usually cautious in opening the door. A watch’s minute hand moves more quickly than did mine. Never before that night had I felt the extent of my own powers — of my sagacity. I could scarcely contain my feelings of triumph. To think that there I was, opening the door, little by little, and he not even to dream of my secret deeds or thoughts. I fairly chuckled at the idea; and perhaps he heard me; for he moved on the bed suddenly, as if startled. Now you may think that I drew back — but no. His room was as black as pitch with the thick darkness, (for the shutters were close fastened, through fear of robbers,) and so I knew that he could not see the opening of the door, and I kept pushing it on steadily, steadily.

I had my head in, and was about to open the lantern, when my thumb slipped upon the tin fastening, and the old man sprang up in the bed, crying out — “Who’s there?”

I kept quite still and said nothing. For a whole hour I did not move a muscle, and in the meantime I did not hear him lie down. He was still sitting up in the bed listening; — just as I have done, night after night, hearkening to the death watches in the wall.

Presently I heard a slight groan, and I knew it was the groan of mortal terror. It was not a groan of pain or of grief — oh, no! — it was the low stifled sound that arises from the bottom of the [page 384:] soul when overcharged with awe. I knew the sound well. Many a night, just at midnight, when all the world slept, it has welled up from my own bosom, deepening, with its dreadful echo, the terrors that distracted me. I say I knew it well. I knew what the old man felt, and pitied him, although I chuckled at heart. I knew that he had been lying awake ever since the first slight noise, when he had turned in the bed. His fears had been ever since growing upon him. He had been trying to fancy them causeless, but could not. He had been saying to himself — “It is nothing but the wind in the chimney — it is only a mouse crossing the floor,” or “it is merely a cricket which has made a single chirp.” Yes, he has been trying to comfort himself with these suppositions: but he had found all in vain. All in vain; because Death, in approaching him had stalked with his black shadow before him, and enveloped the victim. And it was the mournful influence of the unperceived shadow that caused him to feel — although he neither saw nor heard — to feel the presence of my head within the room.

When I had waited a long time, very patiently, without hearing him lie down, I resolved to open a little — a very, very little crevice in the lantern. So I opened it — you cannot imagine how stealthily, stealthily — until, at length a single dim ray, like the thread of the spider, shot from out the crevice and fell upon the vulture eye.

It was open — wide, wide open — and I grew furious as I gazed upon it. I saw it with perfect distinctness — all a dull blue, with a hideous veil over it that chilled the very marrow in my bones; but I could see nothing else of the old man’s face or person: for I had directed the ray as if by instinct, precisely upon the damned spot.

And now have I not told you that what you mistake for madness is but over acuteness of the senses? — now, I say, there came to my ears a low, dull, quick sound, such as a watch makes when enveloped in cotton. I knew that sound well, too. It was the beating of the old man’s heart. It increased my fury, as the beating of a drum stimulates the soldier into courage.

But even yet I refrained and kept still. I scarcely breathed. I held the lantern motionless. I tried how steadily I could maintain [page 385:] the ray upon the eye. Meantime the hellish tattoo of the heart increased. It grew quicker and quicker, and louder and louder every instant. The old man’s terror must have been extreme! It grew louder, I say, louder every moment! — do you mark me well? I have told you that I am nervous: so I am. And now at the dead hour of the night, amid the dreadful silence of that old house, so strange a noise as this excited me to uncontrollable terror. Yet, for some minutes longer I refrained and stood still. But the beating grew louder, louder! I thought the heart must burst. And now a new anxiety seized me — the sound would be heard by a neighbor! The old man’s hour had come! With a loud yell, I threw open the lantern and leaped into the room. He shrieked once — once only. In an instant I dragged him to the floor, and pulled the heavy bed over him. I then smiled gaily, to find the deed so far done. But, for many minutes, the heart beat on with a muffled sound. This, however, did not vex me; it would not be heard through the wall. At length it ceased. The old man was dead. I removed the bed and examined the corpse. Yes, he was stone, stone dead. I placed my hand upon the heart and held it there many minutes. There was no pulsation. He was stone dead. His eye would trouble me no more.

If still you think me mad, you will think so no longer when I describe the wise precautions I took for the concealment of the body. The night waned, and I worked hastily, but in silence. First of all I dismembered the corpse. I cut off the head and the arms and the legs.

I then took up three planks from the flooring of the chamber, and deposited all between the scantlings. I then replaced the boards so cleverly, so cunningly, that no human eye — not even his — could have detected any thing wrong. There was nothing to wash out — no stain of any kind — no blood-spot whatever. I had been too wary for that. A tub had caught all — ha! ha!

When I had made an end of these labors, it was four o ‘clock — still dark as midnight. As the bell sounded the hour, there came a knocking at the street door. I went down to open it with a light heart, — for what had I now to fear? There entered three men, who introduced themselves, with perfect suavity, as officers [page 386:] of the police. A shriek had been heard by a neighbor during the night; suspicion of foul play had been aroused; information had been lodged at the police office, and they (the officers) had been deputed to search the premises.

I smiled, — for what had I to fear? I bade the gentlemen welcome. The shriek, I said, was my own in a dream. The old man, I mentioned, was absent in the country. I took my visitors all over the house. I bade them search — search well. I led them, at length, to his chamber. I showed them his treasures, secure, undisturbed. In the enthusiasm of my confidence, I brought chairs into the room, and desired them here to rest from their fatigues, while I myself, in the wild audacity of my perfect triumph, placed my own seat upon the very spot beneath which reposed the corpse of the victim.

The officers were satisfied. My manner had convinced them. I was singularly at ease. They sat, and while I answered cheerily, they chatted of familiar things. But, ere long, I felt myself getting pale and wished them gone. My head ached, and I fancied a ringing in my ears: but still they sat and still chatted. The ringing became more distinct: — it continued and became more distinct: I talked more freely to get rid of the feeling: but it continued and gained definitiveness — until, at length, I found that the noise was not within my ears.

No doubt I now grew very pale; — but I talked more fluently, and with a heightened voice. Yet the sound increased — and what could I do? It was a low, dull, quick sound — much such a sound as a watch makes when enveloped in cotton. I gasped for breath — and yet the officers heard it not. I talked more quickly — more vehemently; but the noise steadily increased. I arose and argued about trifles, in a high key and with violent gesticulations; but the noise steadily increased. Why would they not be gone? I paced the floor to and fro with heavy strides, as if excited to fury by the observations of the men — but the noise steadily increased. Oh God! what could I do? I foamed — I raved — I swore! I swung the chair upon which I had been sitting, and grated it upon the boards, but the noise arose over all and continually increased. It grew louder — louder — louder! And still the men chatted pleasantly, and smiled. Was it possible they heard not? Almighty [page 387:] God! — no, no! They heard! — they suspected! — they knew! — they were making a mockery of my horror! — this I thought, and this I think. But anything was better than this agony! Anything was more tolerable than this derision! I could bear those hypocritical smiles no longer! I felt that I must scream or die! — and now — again! — hark! louder! louder! louder! louder! —

“Villains!” I shrieked, “dissemble no more! I admit the deed! — tear up the planks! — here, here! — it is the beating of his hideous heart!”

Сам не знаю, когда эта мысль пришла мне в голову; но, явившись однажды, она уже не покидала меня ни днем, ни ночью. Никакого повода у меня не было. И бешенства я никакого не испытывал. Я любил этого старика. Он ни разу не причинил мне зла. Ни разу не нанес обиды. Золото его меня не прельщало. Пожалуй, виной всему был его глаз! Да, именно! Один глаз у него был, как у хищной птицы, - голубоватый, подернутый пленкой. Стоило ему глянуть на меня, и кровь стыла в моих жилах; мало-помалу, исподволь, я задумал прикончить старика и навсегда избавиться от его глаза.

В этом-то вся суть. По-вашему, я сумасшедший. Сумасшедшие ничего не соображают. Но видели бы вы меня. Видели бы вы, как мудро я действовал - с какой осторожностью, с какой предусмотрительностью, с каким искусным притворством принялся я за дело! Всю неделю, перед тем как убить старика, я был с ним сама любезность. И всякую ночь, около полуночи, я поднимал щеколду и приотворял его дверь - тихо-тихо! А потом, когда в щель могла войти моя голова, я вводил туда затемненный фонарь, закрытый наглухо, так плотно, что и капли света не могло просочиться, а следом засовывал и голову. Ах, вы не удержались бы от смеха, если б видели, до чего ловко я ее засовывал! Я делал это медленно - очень, очень медленно, чтобы не потревожить сон старика. Лишь через час голова моя оказывалась внутри, так что я мог видеть старика на кровати. Ха!.. Да разве мог бы сумасшедший действовать столь мудро? А когда моя голова проникала в комнату, я открывал фонарь с осторожностью - с превеликой осторожностью, - открывал его (ведь петли могли скрипнуть) ровно настолько, чтобы один-единственный тоненький лучик упал на птичий глаз. И все это я проделывал семь долгих ночей - всегда ровно в полночь, - но глаз неизменно бывал закрыт, и я никак не мог покончить с делом, потому что не сам старик досаждал мне, а его Дурной Глаз. И всякое утро, когда светало, я преспокойно входил в комнату и без робости заговаривал с ним, приветливо окликал его по имени и справлялся, как ему спалось ночью. Сами видите, лишь очень проницательный человек мог бы заподозрить, что каждую ночь, ровно в двенадцать, я заглядывал к нему, пока он спал.

На восьмую ночь я отворил дверь с особенной осторожностью. Рука моя скользила медленней, чем минутная стрелка на часах. До той ночи я никогда еще так не упивался своим могуществом, своей прозорливостью. Я едва мог сдерживать торжество. Подумать только, я потихоньку отворял дверь, а старику и во сне не снились мои тайные дела и помыслы. Когда это пришло мне на ум, я даже прыснул со смеху, и он, верно, услышал, потому что вдруг шевельнулся, потревоженный во сне. Вы, может быть, подумаете, что я отступил - но ничуть не бывало. В комнате у него было темным-темно (он боялся воров и плотно закрывал ставни), поэтому я знал, что он не видит, как приотворяется дверь, и потихоньку все налегал на нее, все налегал.

Я просунул голову внутрь и хотел уже было открыть фонарь, даже нащупал пальцем жестяную защелку, но тут старик подскочил, сел на кровати и крикнул: "Кто там?"

Я затаился и молчал. Целый час я простоял не шелохнувшись, и все это время не слышно было, чтобы он опять пег. Он сидел на кровати и прислушивался - точно так же, как я ночь за ночью прислушивался к бессонной гробовой тишине в четырех стенах.

Но вот я услышал слабый стон и понял, что стон этот исторгнут смертным страхом. Не боль, не горесть исторгли его, - о нет! - то было тихое, сдавленное стенание, какое изливается из глубины души, терзаемой страхом. Уж я-то знаю. Сколько раз, ровно в полночь, когда весь мир спал, этот стон рвался из собственной моей груди, умножая своим зловещим эхом страхи, которые раздирали меня. Кому уж знать, как не мне. Я знал, что чувствует старик, и жалел его, но все же посмеивался над ним про себя. Я звал, что ему стало не до сна с того самого мгновения, как легкий шум заставил его шевельнуться на кровати. Ужас одолевал его все сильней. Он пытался убедить себя, что это пустое беспокойство, и не мог. Он твердил себе: "Это всего лишь ветер прошелестел в трубе, это только мышка прошмыгнула по полу", - пли: "Это попросту сверчок застрекотал и умолк". Да, он пытался успокоить себя такими уговорами; но все было тщетно. Все тщетно; потому что черная тень Смерти подкрадывалась к нему и уже накрыла свою жертву. И неотвратимое присутствие этой бесплотной тени заставило его почувствовать - незримо и неслышимо почувствовать, что моя голова здесь, в комнате.

Я ждал долго и терпеливо, но не слышал, чтобы он пег снова, и тогда решился приоткрыть фонарь - разомкнуть тонкую-пре-тонкую щелочку. Я стал его приоткрывать - спокойно-преспокойно, так что трудно даже этому поверить, - и вот наконец один-единственный лучик не толще паутинки пробился сквозь щель и упал на птичий глаз.

Он был открыт, широко-прешироко открыт, и от одного его вида я пришел в ярость. Он был передо мной как на ладони, - голубоватый, подернутый отвратительной пленкой, от которой я весь похолодел, но лицо и все тело старика скрывала темнота, потому что я, словно по наитию, направил луч прямо в проклятую глазницу.

Ну, не говорил ли я вам, что вы полагаете сумасшествием лишь крайнее обострение чувств? Так вот, в ушах у меня послышался тихий, глухой, частый стук, будто тикали часы, завернутые в вату. Мне ли не знать этого звука. То билось сердце старика. Его удары распалили мою ярость, подобно тому как барабанный бой будит отвагу в душе солдата.

Но даже тогда я сдержал себя и не шелохнулся. Я затаил дыхание. Фонарь не дрогнул в моей руке. Я проверил, насколько твердо я могу удерживать луч, направленный в его глаз. А меж тем адский барабанный грохот сердца нарастал. Что ни миг, он становился все быстрей и быстрей, все громче и громче. Страх старика неотвратимо дошел до крайности! С каждым мгновением сердце его билось все громче, да, все громче!.. Понятно вам? Я же сказал, что я нервный: это так. И тогда, глухой ночью, в зловещем безмолвии старого дома, неслыханный этот звук поверг меня самого в беспредельный ужас. И все же еще несколько минут я сдерживал себя и не шелохнулся. Но удары звучали все громче, громче! Казалось, сердце вот-вот разорвется. И тут у меня возникло новое опасение - ведь стук мог услышать кто-нибудь из соседей! Час старика пробил! С громким воплем я сорвал заслонку с фонаря и прыгнул в комнату. Старик вскрикнул только раз - один-единственный раз. Я мигом стащил его на пол и придавил тяжелой кроватью. Дело было сделано на славу, и я сиял от радости. Но долгие минуты сердце еще глухо стучало. Однако это меня не беспокоило; теперь уж его не могли услышать за стеной. Наконец все смолкло. Старик был мертв. Я оттащил кровать и осмотрел труп. Да, он был навеки, навеки мертв. Я приложил руку к его груди, против сердца, и держал так долгие минуты. Сердце не билось. Он был навеки мертв. Его глаз больше не потревожит меня.

Если вы все еще считаете меня сумасшедшим, вам придется переменить свое мнение, когда я расскажу о тех мудрых предосторожностях, с какими я спрятал тело. Ночь была уже на исходе, и я действовал поспешно, но без шума. Первым делом я расчленил труп. Отрезал голову, руки и ноги.

Потом я оторвал три половицы и уложил все останки меж брусьев. После этого приладил доски на место так хитроумно, так ловко, что никакой человеческий глаз - даже его глаз - не заметил бы ничего подозрительного. Смывать следы не пришлось: нигде ни пятнышка, ни капельки крови. Уж об этом я позаботился. Все попало прямехонько в таз - ха-ха!

Когда я управился со всем этим, было уже четыре часа - но темнота стояла такая же, как в полночь. Едва колокол пробил четыре, в парадную дверь постучали. Я спустился вниз и отворил со спокойной душой - чего мне теперь было бояться? Вошли трое и как нельзя более учтиво сообщили, что они из полиции. Сосед слышал ночью крик; возникло подозрение, что совершено злодейство; об этом сообщили в полицейский участок, и они (полицейские) получили приказ обыскать дом.

Я улыбнулся - в самом деле, чего мне было бояться? Я любезно пригласил их в комнаты. Я объяснил, что это сам я вскрикнул во сне. А старика нет, заметил я мимоходом, он уехал из города. Я водил их по всему дому. Я просил искать - искать хорошенько. Наконец я провел их в его комнату. Я показал им все его драгоценности, целехонькие, нетронутые. Самонадеянность моя была столь велика, что я принес в комнату стулья и предложил им отдохнуть здесь от трудов, а сам, преисполненный торжества, с отчаянной дерзостью поставил свой стул на то самое место, где покоился труп моей жертвы.

Полицейские были удовлетворены. Мое поведение их убедило. Я держался с редкой непринужденностью. Они сели и принялись болтать о всяких пустяках, а я оживленно поддержал разговор. Но в скором времени я почувствовал, что бледнею, и мне захотелось поскорей их спровадить. У меня болела голова и, кажется, звенело в ушах; а они все сидели и болтали. Звон становился явственней; он не смолкал, нет, он становился явственней: я заговорил еще более развязно, чтобы избавиться от него; но он не смолкал, а лишь обретал отчетливость, - и наконец я обнаружил, что он раздается вовсе не у меня в ушах.

Без сомнения, я очень побледнел; теперь я говорил без умолку и повысил голос. Но звук нарастал - и что мог я поделать? Это был тихий, глухой, частый стук - очень похожий на тиканье часов, если их завернуть в вату. Я задыхался, мне не хватало воздуха, - а полицейские ничего не слышали. Я заговорил еще быстрей - еще исступленней; но звук нарастал неотвратимо. Я вскочил и затеял какой-то нелепый спор, громогласно нес всякую чушь, неистово размахивал руками; но звук неотвратимо нарастал. Отчего они не хотят уйти? Я расхаживал по комнате и топал ногами, как будто слова этих людей привели меня в ярость, - но звук неотвратимо нарастал. О господи! Что мог я поделать? Я брызгал слюной - я бушевал - я ругался! Я двигал стул, на котором только что сидел, со скрежетом возил его по половицам, но звук перекрывал все и нарастал непрестанно. Он становился все громче - громче - громче! А эти люди мило болтали и улыбались. Возможно ли, что они ничего не слышали? Господи всемогущий!.. Нет, нет! Они слышали!.. они подозревали!.. они знали!.. они забавлялись моим ужасом - так думал я и так думаю посейчас. Но нет, что угодно, только не это мучение! Будь что будет, только бы положить конец этому издевательству! Я не мог более выносить их лицемерные улыбки! Я чувствовал, что крик должен вырваться из моей груди, иначе я умру!.. Вот... опять!.. Чу! Громче! Громче! Громче! Громче!.. - Негодяи! - возопил я. - Будет вам притворяться! Я сознаюсь!.. оторвите половицы!.. вот здесь, здесь!.. это стучит его мерзкое сердце!